Daten sind das Gold des digitalen Zeitalters – besonders wenn sie öffentlich verfügbar sind. Österreichs Transparenzdatenbank ist eine der wichtigsten Quellen, um zu sehen, wohin Steuergeld fließt, wie Förderungen verteilt werden und wie groß der Umfang öffentlicher Leistungen tatsächlich ist. Doch welche Daten bietet sie genau? Und wie kann man sie sinnvoll für Analysen nutzen?

Was ist die Transparenzdatenbank?

Die Transparenzdatenbank (auch „Transparenzportal“) ist eine Webanwendung, die vom Bundesministerium für Finanzen gemeinsam mit dem Bundesrechenzentrum (BRZ) betrieben wird. Sie bietet Bürger:innen, Unternehmen und Behörden:

- einen Überblick über öffentliche Leistungen, Förderungen und Transferzahlungen; data.gv.at

- Daten auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene; Heute

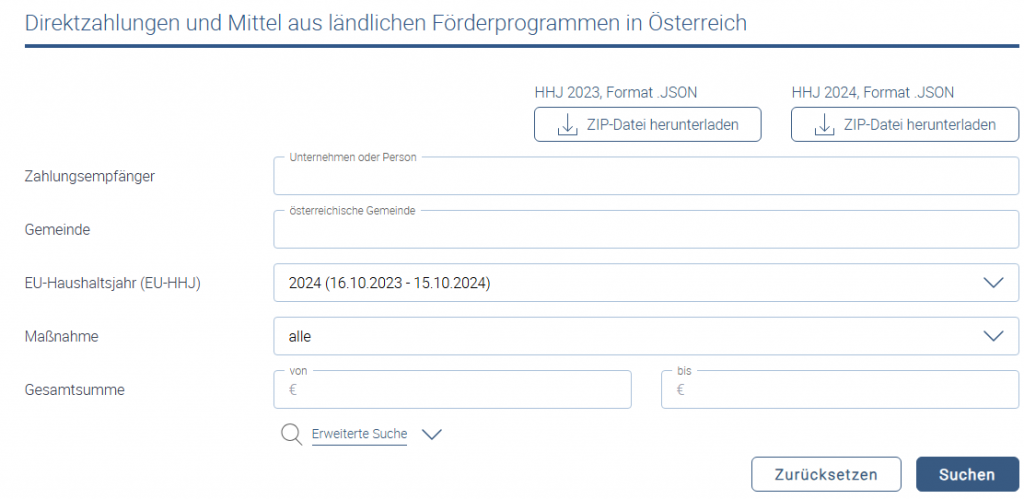

- offene Daten (als CSV, XLSX, JSON) mit jährlichen Auszahlungen aller Maßnahmen; data.gv.at

- interaktive Visualisierungen (z. B. Filter nach Branche, Unternehmensgröße, Standort); Federal Ministry of Finance

Die Datenbank ist gesetzlich verankert durch das Transparenzdatenbankgesetz 2012 sowie durch Verordnungen und Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern. Wikipedia

Was ist neu / in Planung?

- Förderungen über 1.500 Euro sollen künftig öffentlich einsehbar sein. OTS.at

- Erweiterung der Datenbestände um Steuererleichterungen und weitere Leistungen sowie ein verbessertes Datenregister. OTS.at

- Benutzerfreundlichere Oberfläche / „One-Stop-Shop“ für Förderinformationen. BRZ

Praktische Möglichkeiten zur Datenanalyse

Die Transparenzdatenbank bietet nicht nur Informationswert, sondern auch vielfältige analytische Einsatzmöglichkeiten. Hier sind konkrete Ideen und Vorgehensweisen, die echten Mehrwert bringen:

| Analyseschwerpunkt | Möglicher Benefit / Erkenntnis | Beispiel / Datenquelle |

|---|---|---|

| Fördervolumen nach Regionen oder Branchen | Aufdecken, welche Regionen stärker gefördert werden, Clusterung von Förderungen | Offene Daten CSV/JSON von data.gv.at; Filter nach Bundesland & Branche data.gv.at |

| Trendanalyse über Zeit | Entwicklung der Förderungen über Jahre; Zunahme oder Rückgang in bestimmten Bereichen | Datensätze ab 2013, jährliche Auszahlungssummen data.gv.at |

| Vergleich öffentlich-privater Haushalte / Empfänger | Wer profitiert? Wie unterscheiden sich Einzel vs. Unternehmen? | Förder-Empfänger nach Art (natürliche vs. juristische Personen) in den Daten data.gv.at |

| Transparenz und Governance | Untersuchung über eventuelle Mehrfachförderungen, intransparente Bereiche oder fehlende Datenmeldungen von Gemeinden/Ländern | Kritik, dass manche Gebietskörperschaften ihre Daten noch nicht vollständig liefern OTS.at |

Beispielanalyse: Fördervolumen in Österreich 2013-2022

Annahme: Du lädst den offenen Datensatz von data.gv.at herunter (CSV), der alle Fördermaßnahmen von 2013 bis 2022 enthält.

- Filtere nach Bundesland (z. B. Niederösterreich vs. Wien)

- Gruppiere Förderungen nach Jahr und Betrag

- Visualisiere das Fördervolumen über die Jahre (Linienchart)

- Füge eine Aufteilung nach Empfängerart (Privatperson vs. Unternehmen) hinzu

Typische Erkenntnisse könnten sein:

- Welches Bundesland hat pro Kopf am meisten Förderungen erhalten

- Wie stark Fördervolumen im Zuge von Gesetzesänderungen oder Wirtschaftskrisen (z. B. COVID) angestiegen ist

Grenzen & Herausforderungen

Bei aller Nützlichkeit gibt es auch Aspekte, auf die man achten sollte:

- Datenlücken: Einige Länder und Gemeinden melden nicht alle Förderungen oder verzögern die Datenübermittlung. OTS.at

- Zeitpunkt vs. Auszahlungszeitraum: Manche Daten zeigen zugesagte Förderungen, aber nicht immer den tatsächlichen Auszahlungstermin.

- Datenschutz: Personenbezogene Daten sind geschützt; oft anonymisiert oder verschlüsselt. transparenzportal.gv.at

- Datenformat & Aktualität: Manche Daten sind nur jährlich oder für bestimmte Jahre verfügbar. Nicht immer live oder tagesaktuell.

Warum die Transparenzdatenbank wichtig ist

Wer profitiert von der Transparenzdatenbank?

- Forscher:innen & Datenanalyst:innen: Für empirische Studien, Regionalvergleiche, Sozialpolitik.

- Unternehmen / KMUs: Überblick über Fördermöglichkeiten, welche Programme bestehen, wie hoch der Wettbewerb ist.

- Politik & Verwaltung: Steuerung, Monitoring, bessere Budgetallokation.

- Öffentlichkeit & Medien: Kontrolle öffentlicher Ausgaben; Vertrauen durch Transparenz.

Fazit

Die Transparenzdatenbank ist ein ausgezeichnetes Beispiel für öffentlich zugängliche, datengetriebene Steuerung. Sie bietet reiche, offene Datensätze, die weit mehr sind als bloße Informationsportale – sie sind Basis für Analysen, Entscheidungsfindung und gesellschaftliche Kontrolle.

Wenn Sie Daten heruntergeladen, visualisiert oder kombiniert haben (z. B. mit Excel, Power BI, Python), erfahren Ihre Leser:innen häufig neue Einsichten darüber, wie öffentliche Gelder verteilt werden – genau das macht die Transparenzdatenbank zu einem Schatz für alle, die über Datenanalysen echten Impact erzielen wollen.